Die Enge der Harnröhre – Ursachen, Symptome und Therapie

Die Harnröhrenenge oder Harnröhrenstruktur macht sich in den meisten Fällen durch klassische Symptome bemerkbar: Bedingt durch die verengte Struktur kommt es zu einem schwachen Harnstrahl, darüber hinaus sind auch ein schmerzhaftes Wasserlassen sowie die Neigung zu immer wiederkehrenden Infekten de Harnwege charakteristisch. Eine frühzeitige Erkennung und die Einleitung einer konsequenten Behandlung sind wichtig, um zu vermeiden, dass die Erkrankung in die Komplikation der Nierenschädigung mündet.

Harnröhrenstriktur – wie entsteht sie?

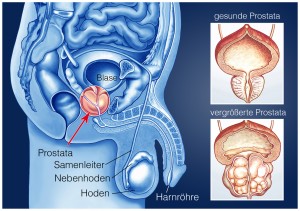

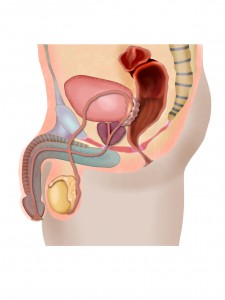

Die Harnröhre (Urethra) ist ein wichtiger Bestandteil des Urogenitaltrakts. Als Verbindungsstück von der Blase nach draußen sorgt sie für die Ausscheidung des Urins. Immer dann, wenn die schmale Röhre durch eine Engstelle in ihrem Innendurchmesser verkleinert ist, kann der Urin nicht mehr richtig aus der Blase abfließen und es besteht die Gefahr eines Rückstaus mit allen seinen gesundheitlichen Konsequenzen. Für die Harnröhrenenge, die bei Männern aufgrund ihrer anatomischen Gegebenheiten häufiger auftritt als bei den Frauen, gibt es gleich mehrere mögliche Auslöser.

Die Harnröhre (Urethra) ist ein wichtiger Bestandteil des Urogenitaltrakts. Als Verbindungsstück von der Blase nach draußen sorgt sie für die Ausscheidung des Urins. Immer dann, wenn die schmale Röhre durch eine Engstelle in ihrem Innendurchmesser verkleinert ist, kann der Urin nicht mehr richtig aus der Blase abfließen und es besteht die Gefahr eines Rückstaus mit allen seinen gesundheitlichen Konsequenzen. Für die Harnröhrenenge, die bei Männern aufgrund ihrer anatomischen Gegebenheiten häufiger auftritt als bei den Frauen, gibt es gleich mehrere mögliche Auslöser.

Oft Narbenbildung als Ursache

Ein häufiger Grund für Strikturen der Harnröhre sind narbige Strukturen, die im Inneren der Harnröhre auftreten und auf diese Weise den physiologischen Urinabfluss aus der Blase einschränken. Die Schädigungen der empfindlichen, die Harnröhre von innen auskleidenden Schleimhaut, die zu einer Narbenbildung führen, können dabei von außen oder von innen erfolgen.  Äußere Einwirkungen sind in der Regel Verletzungen mechanischer Art, die bei Unfällen, vor allem auch im Bereich des Sports, entstehen können. Ein unangenehmer Unfall in diesem Zusammenhang ist das Abrutschen von Radfahrern aus den Pedalen und der damit verbundene Sturz mit dem Genitalbereich auf die harte Stange des Rades. Auch beim Bruch des Beckens, zum Beispiel als Folge eines Autounfalls, oder bei offenen Verletzungen in der Region zwischen Damm und Penis beziehungsweise Vagina kann die Ausheilung mit einer Narbenbildung verbunden sein, die über die Harnröhrenverengung anschließend Probleme beim Wasserlassen bewirkt.

Äußere Einwirkungen sind in der Regel Verletzungen mechanischer Art, die bei Unfällen, vor allem auch im Bereich des Sports, entstehen können. Ein unangenehmer Unfall in diesem Zusammenhang ist das Abrutschen von Radfahrern aus den Pedalen und der damit verbundene Sturz mit dem Genitalbereich auf die harte Stange des Rades. Auch beim Bruch des Beckens, zum Beispiel als Folge eines Autounfalls, oder bei offenen Verletzungen in der Region zwischen Damm und Penis beziehungsweise Vagina kann die Ausheilung mit einer Narbenbildung verbunden sein, die über die Harnröhrenverengung anschließend Probleme beim Wasserlassen bewirkt.

Auch innere Auslöser tragen zur Entstehung von Narben im Harnröhrenbereich bei. Ein klassischer Grund für Harnröhrenstrikturen sind in diesem Zusammenhang ärztliche Untersuchungen oder Eingriffe im Urogenitalbereich. So ist die Harnröhre zum Beispiel der Weg, den das Endoskop, ein dünner und flexibler Schlauch mit einer kleinen Kamera an seiner Spitze, bei urologischen Spiegelungen wie der Blasenspiegelung nimmt. Auch bei behutsamer Untersuchung können sogenannte Mikroverletzungen im Inneren der Harnröhre nicht immer vermieden werden. Die oft kleinen Schädigungen im Bereich der Schleimhaut der Harnröhre können dann zur Narbe und damit zur Striktur der Harnröhre führen.

Katheter als klassischer Auslöser

Nach Operationen aller Art oder im Bereich der Pflege kann es vorübergehend oder dauerhaft notwendig sein, dem Patienten einen Blasenkatheter zu legen, der die Ableitung des Urins steuert. So fein das kleine Röhrchen aus Kunststoff, das hierfür über die Harnröhre zur Blase geschoben wird, auch sein mag – auch hier sind Schleimhautverletzungen möglich, die über kleine Narben eine Einengung im Harnröhrenbereich zur Folge haben können. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein Verweilkatheter eingeführt ist, wie es zum Beispiel für die Nachbehandlung nach schwierigen Eingriffen mit einer längeren Regenerationsphase nötig sein kann. Die Schädigung der Harnröhrenschleimhaut kann hier auf zwei Wegen erfolgen: Zum einen ist es möglich, dass ein Dauerkatheter über den Druck auf die Harnröhre zu einer Durchblutungsstörung in diesem Areal führt, die zu einer Unterversorgung und damit Degeneration des betroffenen Gewebes führen. Zum anderen haben Katheter, die Latex enthalten, unter Umständen Stoffe an sich, die einen negativen Einfluss auf die physiologische Struktur des Gewebes haben können.

Nach Operationen aller Art oder im Bereich der Pflege kann es vorübergehend oder dauerhaft notwendig sein, dem Patienten einen Blasenkatheter zu legen, der die Ableitung des Urins steuert. So fein das kleine Röhrchen aus Kunststoff, das hierfür über die Harnröhre zur Blase geschoben wird, auch sein mag – auch hier sind Schleimhautverletzungen möglich, die über kleine Narben eine Einengung im Harnröhrenbereich zur Folge haben können. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein Verweilkatheter eingeführt ist, wie es zum Beispiel für die Nachbehandlung nach schwierigen Eingriffen mit einer längeren Regenerationsphase nötig sein kann. Die Schädigung der Harnröhrenschleimhaut kann hier auf zwei Wegen erfolgen: Zum einen ist es möglich, dass ein Dauerkatheter über den Druck auf die Harnröhre zu einer Durchblutungsstörung in diesem Areal führt, die zu einer Unterversorgung und damit Degeneration des betroffenen Gewebes führen. Zum anderen haben Katheter, die Latex enthalten, unter Umständen Stoffe an sich, die einen negativen Einfluss auf die physiologische Struktur des Gewebes haben können.

Um bei der Verwendung von Kathetern, die über einen längeren Zeitraum im Einsatz sind, Schäden und daraus resultierende Verengungen in der Harnröhre zu vermeiden, kann als Alternative zum transurethalen, also durch die Harnröhre geleiteten Modell auch der sogenannte suprapubische Katheter gesetzt werden. Hier wird der Harn über einen dünnen Schlauch durch die Bauchdecke nach außen befördert.

Entzündungen konsequent behandeln

Neben mechanischen Auslösern wie Katheter oder Verletzung kann die Schleimhaut durch Entzündungen gereizt werden. Hierzu zählen die klassischen Infektionen der Harnwege, aber auch die umgangssprachlich als Tripper bekannte, aber mittlerweile weniger häufig in Erscheinung tretende Geschlechtskrankheit Gonorrhoe, die durch Bakterien ausgelöst wird.  Das Ausheilen der entzündlichen Reaktionen ist ebenfalls mit Narbenbildung und einer Harnröhrenverengung als zusätzlicher Komplikation möglich. Keime im Bereich des Urogenitaltrakts sollten also gleich aus zwei Gründen sorgfältig therapiert werden – zum einen, um über ein Aufsteigen der Keime in die Nierenregion mitunter ernste Komplikationen zu vermeiden, zum anderen, um eine Vernarbung der Harnröhrenschleimhaut und damit eine Abflussstörung zu verhindern.

Das Ausheilen der entzündlichen Reaktionen ist ebenfalls mit Narbenbildung und einer Harnröhrenverengung als zusätzlicher Komplikation möglich. Keime im Bereich des Urogenitaltrakts sollten also gleich aus zwei Gründen sorgfältig therapiert werden – zum einen, um über ein Aufsteigen der Keime in die Nierenregion mitunter ernste Komplikationen zu vermeiden, zum anderen, um eine Vernarbung der Harnröhrenschleimhaut und damit eine Abflussstörung zu verhindern.

Schleimhaut durch Bindegewebe ersetzt

Der Vorgang, wie es zur narbigen Verengung der Harnröhre kommt, ist dabei unabhängig von der Ursache gleich: Die strukturellen Veränderungen im Bereich der die Röhre auskleidenden Schleimhaut führen dazu, dass das betroffene Areal entweder komplett oder teilweise durch Narben ersetzt wird. Das entstandene Bindegewebe ist deutlich starrer und fester als die Schleimhaut.  Die Folge ist das Schrumpfen und eine Einengung der Harnröhre an den vernarbten Stellen, wobei das Ausmaß der Harnröhrenstriktur von unterschiedlichen Faktoren wie der Schwere der Verletzung, der vorgenommenen Therapie und nicht zuletzt auch den individuellen Regenerationsfähigkeiten des einzelnen Körpers abhängt.

Die Folge ist das Schrumpfen und eine Einengung der Harnröhre an den vernarbten Stellen, wobei das Ausmaß der Harnröhrenstriktur von unterschiedlichen Faktoren wie der Schwere der Verletzung, der vorgenommenen Therapie und nicht zuletzt auch den individuellen Regenerationsfähigkeiten des einzelnen Körpers abhängt.

Neben narbigen Veränderungen als Auslöser der Harnröhrenenge ist bei Männern auch die benigne Prostatahyperplasie ein häufiger Grund. Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine Vergrößerung der Prostata durch die Neubildung von Gewebe in diesem Bereich. Diese Veränderungen sind zwar gutartig, führen aber über die Beanspruchung von Raum zum Einengen der Harnröhre, was sich in der Regel durch einen immer weniger ausgeprägten Harnstrahl äußert. Natürlich können auch Tumore in gleicher Weise die Striktur im Harnröhrenbereich herbeiführen.

Angeborene und erworbene Ursachen

Selten sind eine Verengung der Harnröhre und damit eine Harnabflussstörung durch eine Fehlbildung im Bereich des harnableitenden Systems oder auch der Geschlechtsorgane verursacht, mit der ein Kind bereits auf die Welt gekommen ist. Ein Beispiel hierfür ist die Hypospadie. Hier handelt es sich um eine Entwicklungsstörung, die dazu führt, dass die Mündung der Harnröhre in Richtung Penisunterseite gelegen ist. Hinzu kommen oft eine Verengung der Mündung, Vorhautanomalien oder ein Hodenhochstand.

Die meisten Gründe für das Krankheitsbild der Harnröhrenstriktur sind jedoch in den erworbenen Verengungen durch Narben, Neubildung von Gewebe oder entzündlichen Erkrankungen zu suchen.

Die Symptome der verengten Harnröhre

Eine ganz natürliche Folge einer Striktur der Harnröhre ist es, dass der Urinstrahl mit der Zeit zunehmend dünner wird, da sich ja auch der Innendurchmesser der Harnröhre durch die Verengung verkleinert hat. Häufig ist der abgeschwächte Harn das erste Symptom, das die Betroffenen wahrnehmen. Neben der Stärke des Strahls kann sich auch dessen Form verändern: So deuten auch eine gedrehte Erscheinungsform oder eine in mehrere Partien aufgeteilte und an den Strahl einer Gießkanne erinnernde Optik auf eine mögliche Verengung im Bereich der Harnröhre hin. Diese Symptome sind jedoch von der Lokalisation der Striktur und ihrem individuellen Ausprägungsgrad abhängig. Ein klassisches Anzeichen ist auch das sogenannte Nachtröpfeln, das erst nach dem eigentlichen Vorgang des Wasserlassens auftritt. Dies kann darauf hinweisen, dass sich hinter der verengten Stelle in der Harnröhre eine kleine Ausbuchtung gebildet hat, die den normalen Harnfluss wiederherstellen soll.

Eine ganz natürliche Folge einer Striktur der Harnröhre ist es, dass der Urinstrahl mit der Zeit zunehmend dünner wird, da sich ja auch der Innendurchmesser der Harnröhre durch die Verengung verkleinert hat. Häufig ist der abgeschwächte Harn das erste Symptom, das die Betroffenen wahrnehmen. Neben der Stärke des Strahls kann sich auch dessen Form verändern: So deuten auch eine gedrehte Erscheinungsform oder eine in mehrere Partien aufgeteilte und an den Strahl einer Gießkanne erinnernde Optik auf eine mögliche Verengung im Bereich der Harnröhre hin. Diese Symptome sind jedoch von der Lokalisation der Striktur und ihrem individuellen Ausprägungsgrad abhängig. Ein klassisches Anzeichen ist auch das sogenannte Nachtröpfeln, das erst nach dem eigentlichen Vorgang des Wasserlassens auftritt. Dies kann darauf hinweisen, dass sich hinter der verengten Stelle in der Harnröhre eine kleine Ausbuchtung gebildet hat, die den normalen Harnfluss wiederherstellen soll.

Schmerzen immer ernst nehmen

Spätestens bei Schmerzen ist den Betroffenen ein Arztbesuch dringend anzuraten.  Empfindet der Patient den Schmerz im Bereich von Damm oder Penis, ist es möglich, dass dies durch einen Harnrückstau verursacht wird. Schmerzen in Verbindung mit dem Wasserlassen sind zudem immer ein Warnsignal im Hinblick auf eine Blasenentzündung. Sie ist eine ganz typische Folge der Harnröhrenstriktur und ist eng mit einer nicht selten daraus entstehenden unvollständigen Entleerung der Blase verbunden: Nach dem Wasserlassen bleint immer ein bisschen Restharn in der Blase zurück. Das Risiko, dass sich in dieser Urinmenge Bakterien befinden und sich in für sie günstigen Umgebungsbedingungen vermehren, ist groß. Hinweise auf einen bereits eingetretenen Harnwegsinfekt geben neben dem schmerzhaften Wasserlassen bei oft deutlich weniger Urinmenge als gewohnt auch ein rötlich gefärbter Harn sowie der häufige Harndrang in der Nacht, der ein Durchschlafen der Patienten oft unmöglich macht und damit auch die Lebensqualität deutlich einschränkt. Hat die Infektion bereits das Nierenbecken erreicht, kann dies an Flankenschmerzen bemerkt werden. Auch Prostata und Nebenhoden können von einer Entzündung betroffen sein und dies durch eine ausgeprägte Schmerzsymptomatik anzeigen.

Empfindet der Patient den Schmerz im Bereich von Damm oder Penis, ist es möglich, dass dies durch einen Harnrückstau verursacht wird. Schmerzen in Verbindung mit dem Wasserlassen sind zudem immer ein Warnsignal im Hinblick auf eine Blasenentzündung. Sie ist eine ganz typische Folge der Harnröhrenstriktur und ist eng mit einer nicht selten daraus entstehenden unvollständigen Entleerung der Blase verbunden: Nach dem Wasserlassen bleint immer ein bisschen Restharn in der Blase zurück. Das Risiko, dass sich in dieser Urinmenge Bakterien befinden und sich in für sie günstigen Umgebungsbedingungen vermehren, ist groß. Hinweise auf einen bereits eingetretenen Harnwegsinfekt geben neben dem schmerzhaften Wasserlassen bei oft deutlich weniger Urinmenge als gewohnt auch ein rötlich gefärbter Harn sowie der häufige Harndrang in der Nacht, der ein Durchschlafen der Patienten oft unmöglich macht und damit auch die Lebensqualität deutlich einschränkt. Hat die Infektion bereits das Nierenbecken erreicht, kann dies an Flankenschmerzen bemerkt werden. Auch Prostata und Nebenhoden können von einer Entzündung betroffen sein und dies durch eine ausgeprägte Schmerzsymptomatik anzeigen.

Komplikationen – unbedingt vermeiden

Nicht immer, vor allem im Anfangsstadium, macht die Harnröhrenstriktur deutliche Beschwerden.  Dies ist nicht unbedingt ein alleiniger Vorteil, da gerade mit einer raschen und adäquaten Therapie Folgeschäden wirkungsvoll vermieden werden können. Umso wichtiger ist es, bei auftretender Symptomatik zeitnah zu behandeln, da vor allem Schmerzen ein Signal für eine unvollständige Blasenentleerung und einen Infekt im Bereich des Urogenitaltrakts sein können. Inwieweit Komplikationen auftreten, hängt vom Ausmaß der Abflussbehinderung und der Fähigkeit des Immunsystems, sich gegen bakterielle Infekte zu wehren, ab.

Dies ist nicht unbedingt ein alleiniger Vorteil, da gerade mit einer raschen und adäquaten Therapie Folgeschäden wirkungsvoll vermieden werden können. Umso wichtiger ist es, bei auftretender Symptomatik zeitnah zu behandeln, da vor allem Schmerzen ein Signal für eine unvollständige Blasenentleerung und einen Infekt im Bereich des Urogenitaltrakts sein können. Inwieweit Komplikationen auftreten, hängt vom Ausmaß der Abflussbehinderung und der Fähigkeit des Immunsystems, sich gegen bakterielle Infekte zu wehren, ab.

Generell führt eine Rückstauung von Harn jedoch in sehr vielen Fällen zu negativen Einflüssen auf den übrigen Urogenitaltrakt. Beim Männern ist die Entzündung von Prostata und der Nebenhoden eine schmerzhafte Komplikation. Bei beiden Geschlechtern kann der Restharn mit seinen sich in der Flüssigkeit befindlichen Bakterien nicht nur in die Blase, sondern auch höher gelegene Körperbereiche wie in die Blase und Nieren verbindenden Harnleiter sowie die Nierenregion selbst zurückgestaut werden. Flankenschmerzen und Fieber deuten auf eine Infektion mit Nierenbeteiligung hin und sind Grund für einen sofortigen Arztbesuch, wenn man eine dauerhafte Schädigung der Nieren, womöglich mit der Folge der lebenslangen Dialyse, verhindern möchte.

Eine Komplikation von unbemerkten beziehungsweise nicht oder unzureichend behandelten Harnwegsinfekten ist die Urosepsis. Die unter Umständen lebensbedrohliche Blutvergiftung macht sich durch hohes Fieber bemerkbar und ist ein Notfall, der ohne zeitnahe Therapie zum Multiorganversagen führen kann.

Alarmsignal Harnverhalt

Ebenfalls Notfallcharakter hat der komplette Harnverhalt, der durch eine sehr ausgeprägte Verengung der Harnröhre ausgelöst wird. Man erkennt ihn an Bauchschmerzen, die nicht zuletzt durch die massive Überdehnung der Blase, die sich nicht entleeren kann, verursacht werden. Das Abführen des Urins über einen Katheter durch die Bauchdecke und die Beseitigung der Engstelle sind hier jedoch nicht zur zur Behebung der Akutsituation wichtig. Es gilt auch, die Spätfolge der chronisch überdehnten und schlaffen Blase zu vermeiden, da diese nur eingeschränkt funktionsfähige Blase über zurückbleibenden Resturin erneut ein Risiko für Infekte darstellt.

Ebenfalls Notfallcharakter hat der komplette Harnverhalt, der durch eine sehr ausgeprägte Verengung der Harnröhre ausgelöst wird. Man erkennt ihn an Bauchschmerzen, die nicht zuletzt durch die massive Überdehnung der Blase, die sich nicht entleeren kann, verursacht werden. Das Abführen des Urins über einen Katheter durch die Bauchdecke und die Beseitigung der Engstelle sind hier jedoch nicht zur zur Behebung der Akutsituation wichtig. Es gilt auch, die Spätfolge der chronisch überdehnten und schlaffen Blase zu vermeiden, da diese nur eingeschränkt funktionsfähige Blase über zurückbleibenden Resturin erneut ein Risiko für Infekte darstellt.

Wie wird die Harnröhrenstriktur diagnostiziert?

Oft haben Hausarzt und Urologe schon aufgrund der Beschwerdeschilderungen der Patienten wie schwacher Harnstrahl und Tröpfeln von Restharn den Verdacht auf eine Verengung. Die Diagnose Harnröhrenenge kann durch spezifische Untersuchungen gesichert werden:

Klassische Untersuchungsmethode ist die Druck-Fluss-Messung, bei der der Harnstrahl während des Wasserlassens begutachtet wird. Die Uroflow-Messung kann sogar die Ursache für den schwachen Harnstrahl eingrenzen, da sich der Strahl bei der Harnröhrenstriktur immer gleich verhält. Auch Hinweise auf das eventuelle Vorliegen der gutartigen Hyperplasie der Prostata kann der Arzt mithilfe dieser Diagnostik erhalten.

Klassische Untersuchungsmethode ist die Druck-Fluss-Messung, bei der der Harnstrahl während des Wasserlassens begutachtet wird. Die Uroflow-Messung kann sogar die Ursache für den schwachen Harnstrahl eingrenzen, da sich der Strahl bei der Harnröhrenstriktur immer gleich verhält. Auch Hinweise auf das eventuelle Vorliegen der gutartigen Hyperplasie der Prostata kann der Arzt mithilfe dieser Diagnostik erhalten.

Bei der Sonografie kann ein erfahrener Arzt Veränderungen im Bereich der Blase und der Harnröhre bereits auf dem Ultraschallbild darstellen. Das gilt nicht nur für Engstellen in der Harnröhre, sondern auch für die hypertrophierte, also verdickte Blase. Ein Vorteil der Ultraschalluntersuchung ist es zudem, dass eventuell verbleibender Restharn nach dem Wasserlassen sichtbar wird.

Oft schließt sich an die Ultraschalldiagnostik eine Röntgenaufnahme mit in die Harnröhre eingebrachtem Kontrastmittel, die sogenannte retrograde Urethrografie, an. Durch die Darstellung von Hohlräumen im Röntgenbild werden Engstellen in ihrem tatsächlichen Ausmaß sichtbar. Nachteil dieser Untersuchung ist jedoch, dass Veränderungen – zum Beispiel in Abhängigkeit vom Blasendruck erweiterte Harnröhrenbereiche in Nähe der Striktur – nicht erfasst werden können. Gerade wenn es um die Planung einer Operation geht, wird häufig auch ein Miktionszysturethrogramm angefertigt: Mit dieser dynamischen Untersuchungsmethode werden Aufnahmen von Harnröhre und Blase im Augenblick des Wasserlassens angefertigt.

Mit der Spiegelung kann die Einengung in der Harnröhre unmittelbar angesehen werden. Dies geschieht mithilfe eines dünnen und biegsamen Endoskops. An dessen Spitze befindet sich eine kleine Kamera, deren Aufnahmen direkt auf den Monitor des Arztes übertragen werden. Die invasive Endoskopie wird in der Regel in örtlicher Betäubung der Harnröhre und meist nur dann durchgeführt, wenn aufgrund der vorausgegangenen Untersuchungen noch Unklarheiten bestehen.

Um Infektionen – vor allem mit Beteiligung der Nieren – zeitnah erkennen und behandeln zu können, gehören auch Blut- und Urinuntersuchungen zur umfassenden Diagnostik der Harnröhrenstriktur.

Unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten

Die Therapie der Harnröhrenstriktur hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Zunächst wird der Arzt das Ausmaß und die Lage der Verengung und die damit verbundenen Einschränkungen für seinen Patienten in seine Therapieempfehlung einbeziehen.  Auch die Ursache der Verengung spielt eine große Rolle. Ein Tumor ist natürlich soweit möglich zu entfernen, während bei einer frischen Verletzung einer akuten Entzündung mit konservativen Behandlungen der Heilungsverlauf abgewartet wird, bevor man sich für oder gegen eine Operation entscheidet. Während dieser Zeit wird die Harnröhre des Patienten gegebenenfalls mithilfe des suprapubischen Blasenkatheters geschützt. Je nach Erkrankungsursache (zum Beispiel Verletzung oder Entzündung) werden passende Medikamente wie abschwellende Mittel oder Antibiotika verabreicht. Der Zustand und die Anamnese des Patienten sind ebenfalls für die Therapieentscheidung wichtig. Berücksichtigt werden das Alter und wesentliche Begleiterkrankungen des Patienten, aber auch der Umstand, ob es sich um eine Ersterkrankung oder ein Rezidiv handelt.

Auch die Ursache der Verengung spielt eine große Rolle. Ein Tumor ist natürlich soweit möglich zu entfernen, während bei einer frischen Verletzung einer akuten Entzündung mit konservativen Behandlungen der Heilungsverlauf abgewartet wird, bevor man sich für oder gegen eine Operation entscheidet. Während dieser Zeit wird die Harnröhre des Patienten gegebenenfalls mithilfe des suprapubischen Blasenkatheters geschützt. Je nach Erkrankungsursache (zum Beispiel Verletzung oder Entzündung) werden passende Medikamente wie abschwellende Mittel oder Antibiotika verabreicht. Der Zustand und die Anamnese des Patienten sind ebenfalls für die Therapieentscheidung wichtig. Berücksichtigt werden das Alter und wesentliche Begleiterkrankungen des Patienten, aber auch der Umstand, ob es sich um eine Ersterkrankung oder ein Rezidiv handelt.

Harnröhrenstriktur – die invasiven Methoden im Überblick

Je nach Lage der Striktur und der Rückfallgefahr kann aus einer der folgenden Therapieoptionen die für den einzelnen Patienten optimale Behandlung ausgewählt werden.

Die Aufdehnung der Harnröhre (Bougierung) ist eine vergleichsweise einfache und in zahlreichen Anwendungen bewährte und daher schon sehr lange etablierte Behandlungsmethode. In manchen Fällen kann sie vom Betroffenen mithilfe von Einmalkathetern, die mit einem speziellen Gleitmittel beschichtet sind, sogar selbst durchgeführt werden. Regelmäßig angewandt wird das Verfahren auch als Langzeitdilatation bezeichnet. Die Bougierung bringt jedoch erhebliche Nachteile mit sich, die diese Maßnahme deshalb in aller Regel nicht zum Mittel der Wahl machen: Zum einen ist der Erfolg der Aufdehnung nur temporär, zum anderen wird das Krankheitsbild durch die wiederholte Schleimhautreizung beziehungsweise entstehende Mikroverletzungen auf Dauer oft verschlechtert.

Mithilfe eines Stents kann dagegen dauerhaft verhindert werden, dass sich eine aufgedehnte Harnröhre erneut verengt. Hierbei handelt es sich um eine kleine, aus feinem Draht hergestellte Stütze, die den Kanal offenhalten kann. Doch auch diese Methode ist aus folgenden Gründen nicht zu empfehlen: Als Nachteile wurden das Eindringen von vernarbten Gewebe in das Drahtgeflecht sowie chronische Infektionen des Harntrakts durch die Ansiedlung von entsprechenden Keimen am Stent beobachtet.

Mithilfe eines Stents kann dagegen dauerhaft verhindert werden, dass sich eine aufgedehnte Harnröhre erneut verengt. Hierbei handelt es sich um eine kleine, aus feinem Draht hergestellte Stütze, die den Kanal offenhalten kann. Doch auch diese Methode ist aus folgenden Gründen nicht zu empfehlen: Als Nachteile wurden das Eindringen von vernarbten Gewebe in das Drahtgeflecht sowie chronische Infektionen des Harntrakts durch die Ansiedlung von entsprechenden Keimen am Stent beobachtet.

Für einen bestimmten Patientenkreis eignet sich die endoskopisch durchgeführte Schlitzung der Harnröhre. Voraussetzung für diesen Eingriff ist in der Regel ein erstmaliges Erscheinen der Harnröhrenenge sowie ein betroffenes Areal, das maximal eine Ausdehnung von 1,5 Zentimetern haben sollte. Der Vorteil dieser Behandlungsmethode, die für etwa einen Tag nach der OP eine Schiene erfordert, liegt in der relativ kurzen Zeit von Operation und anschließender Behandlung. Jede weitere Schlitzung führt zu einer weiteren Vernarbung der Harnröhre und hat auch einen negativen Einfluss auf den Erfolg einer später durchzuführenden Harnröhrenplastik. Wiederholte Schlitzungen sind aus diesem Grund besonders bei jüngeren Patienten kritisch zu beurteilen..

Die Entfernung von Teilen der Harnröhre in Verbindung mit dem Einsetzen einer Harnröhrenplastik kann nur im Rahmen einer offenen Operation erfolgen. Wenn das betroffene Stück Harnröhre maximal zwei Zentimeter lang ist und im Bereich des Penisschaftes liegt, kann der Chirurg die durch das Herausschneiden entstandenen beiden Enden im Rahmen einer sogenannten Anastomose einfach zusammenfügen und vernähen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass es zu einer Krümmung des Penis und zu Erektionsstörungen über einen längeren Zeitraum kommen kann.

Die Entfernung von Teilen der Harnröhre in Verbindung mit dem Einsetzen einer Harnröhrenplastik kann nur im Rahmen einer offenen Operation erfolgen. Wenn das betroffene Stück Harnröhre maximal zwei Zentimeter lang ist und im Bereich des Penisschaftes liegt, kann der Chirurg die durch das Herausschneiden entstandenen beiden Enden im Rahmen einer sogenannten Anastomose einfach zusammenfügen und vernähen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass es zu einer Krümmung des Penis und zu Erektionsstörungen über einen längeren Zeitraum kommen kann.

Eine größere Strecke wird meist durch die Harnröhrenplastik überbrückt, für die meist ein Stück Mundschleimhaut des Patienten verwendet wird. Der Vorteil der Methode liegt in der vergleichsweise niedrigen Rezidivrate. Nachteilig – sind die Schäden und Risiken, welche durch die Entnahme von Mundschleimhautlappen im Mundraum entstehen.

Hinweis:

Dieser Beitrag ersetzt auf keinen Fall eine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Er dient ausschließlich Ihrer Information und soll weder zur Selbstdiagnose noch zur Selbstbehandlung auffordern. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Problemen immer an Ihren Arzt!